後輩の「推し方」にショック

ファンと一緒に。これは、推すことそのものにもかかわるキーワードだ。『推す力』の中で中森さんは、「好き」とはアイドルとファンが向かい合っている状態、「推す」とはアイドルとファンが同じ方向に向かっている状態ではないかと分析している。

たとえば同じ秋元康さんの作詞でも、80年代のおニャン子クラブの代表曲は女性視点なのに対して、推し文化を広めたAKB48の多くの楽曲は一人称が「僕」。アイドルの視点がファンの視点と一体化して、同じ方向へ向かっている。総選挙でアイドルとファンが一緒に頑張るという構図も、まさにそれだ。

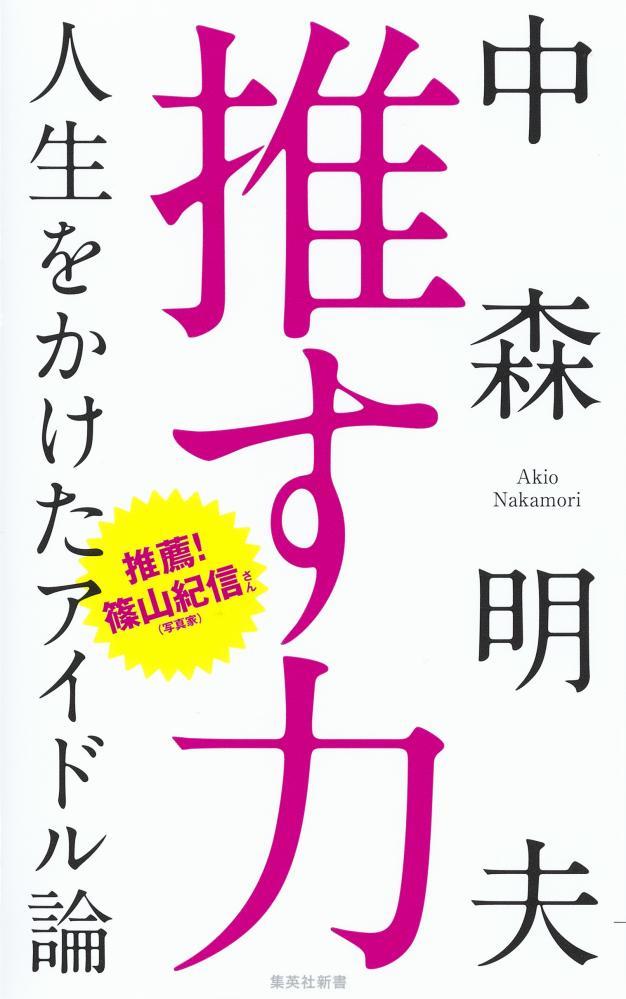

『推す力 人生をかけたアイドル論』中森明夫 著(集英社)

「推す」というファンのあり方が広く浸透したのは、2010年以降のこと。しかし中森さんは自身を振り返って、「80年代からずっと『推す』ということをしてきた」と語る。

「10代の頃は煩悩だらけで、『もしこんな彼女がいたら......』なんて思ってアイドルを見ていました。つまり、『推す』ではなく『好き』でした。

ところが20代になってアイドルライターになると、『好きです!』だけ書いていちゃダメじゃないですか。『この人はこんな魅力があるんですよ』と読者に伝える仕事ですから。そうやって、僕はライターとして、アイドルの背中を押して送り出す側に入っていきました。

最近になって、これが『推す』ということだったんだな、僕は人生でずっと『推す』ことをしてきたんだなと気がつきました。それが『推す力』を書くきっかけでしたね」

「推す」ことの先駆者であった一方で、若い世代のアイドルファンとはギャップを感じるそう。2010年頃にはこんなカルチャーショックが。

「当時、30代くらいの論客が何人か出てきました。彼らは社会学や政治に絡めて、僕よりもクールにアイドルを批評していたんです。でもライブに行ったら、さっきまでクールに議論していた人たちが『ハイハイハイハイ!』って大声出してオタ芸するんですよ(笑)。10代ならまだしも、昔の大人はやらなかったでしょう。時代が変わったんだなと思いましたね」

令和の推し活はさらに形を変え、よりメジャーでカジュアルになっている。今の推し活ブームを、中森さんはどう見ているのだろうか。

「こんなにブームになっているのは不思議だなと思いますよ。でも、必要なんでしょうね、今の時代のこの国に。

なけなしのお金をはたいて推しに会いに行く、推しのために何かをするというのは、自分だけではいられないということなんじゃないかと思います。アイドルって、赤の他人じゃないですか。でもその他人の幸福を願うことで、満たされるものがあるんだろうと思いますよ」

* 記事内容は公開当時の情報に基づくものです。